现象级节目《国家宝藏》斩获白玉兰奖的新闻再次被刷屏,成为大众舆论热点,在收获好口碑之余,也有网友热衷给节目“挑刺”

比如第一期李晨饰演宋徽宗的服装细节就引来网友“吐槽”称“朕几乎不穿鹅黄色的”,并搬出宋徽宗身穿红袍的画像。但另一方面,作为舞台表演,完全照搬故旧,未必能起到很好的审美效果。

舞台古装该求真还是求美?古代服饰里,又藏着哪些大众未曾觉察的秘密?

《国家宝藏》节目总制片人、总导演于蕾透露,这一期节目播出一周前在故宫组织了二十多位专家看片,经过专家严审之后又做了一些修订。“我们确实尽了全部努力。如果有疏漏,欢迎观众来给我们校订。”

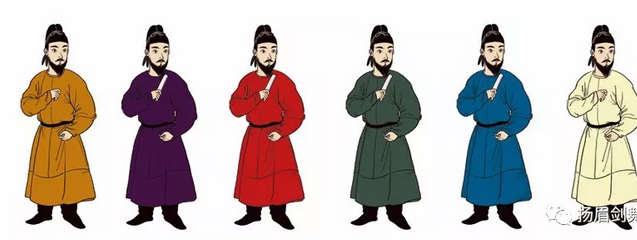

以不同颜色的袍服区分等级的“品色服”制度,大体形成于北周至隋之间,是当时随着胡式圆领袍在中国大规模推广同时形成的新概念。官员的服色大体自上而下为紫、绯、绿、青,历代略有调整,并一直沿用至明。这种色彩排列次序的成因有很多,更重要还与当时色彩染制获取的难易程度有关。

此外还有黄、白色系,则属于使用最广的色彩,黄色来源丰富、染制容易,白色更是无需染色的本色,所以自然而然就成为了服色制度建立之初最末端的庶人色彩,因为“上得兼下,下不得僭上”的大原则,很长一段时间上自天子下至庶人均可以穿着。

唐制天子至庶人的常服袍色(燕王绘)

比如隋代“百官常服,同于匹庶,皆著黄袍,出入殿省。高祖朝服亦如之,唯带加十三环,以为差异。盖取于便事。”(《隋书·礼仪志》)隋代宫廷天子、百官常常为了方便,而穿着和庶人类似的黄袍。唐初也延续了这个制度,黄色依然是低品级官员和庶人用色,“丈夫通服黄、白”,并且官员 “入朝参及视事,听兼服黄,与庶人无异” 。“白衣”、“白丁”也一直都被用来称呼无功名官职的平民或低等小吏。

但唐高宗时曾有一次“禁黄令”,起因是某次“洛阳尉着黄衣夜行,为部人所殴”,官员夜里穿着黄袍,被当做普通人殴打之,不成体统,高宗得知以后特地下诏“自此朝参行列,一切不许着黄”,禁止官员朝参着黄(《唐会要·舆服》、《册府元龟·立制度》)。这则记载在《旧唐书》里被省去缘由以及适用范围,简单记录为“始一切不许着黄”,几乎被以往所有服饰史研究视为是举国“禁黄”,将黄色推崇为帝王独享之色的开始。

但需要注意的是,若仔细分析史料原文,就能发现实际上恰恰相反,此令仅仅限定的是官员在“朝参行列”时不许穿着和庶民一样的浅淡黄色,其余场合和身份者依然可以通用黄袍。我们翻查唐朝政府之后反复颁发调整的各种制度里,黄依然还是庶民服色。比如唐开元二十六年《唐六典》“常服……流外、庶人服用黄”,中唐太和六年礼部式也延续这一规定,唐《通典》中还特别补充了一句“非朝参处,听兼服黄”。另外看唐代三百年间的各种出土壁画、绘画、陶俑人物形象,黄袍小吏或奴仆、乐伎的形象比比皆是,非常普遍。可见“黄色”,或者说浅淡的黄白色,在整个唐代都还属人人可穿的百姓色彩。

这种赭黄袍,开始不禁臣庶使用,也没有正式进入唐代服制,只不过是帝王日常的偏好服色而已。玄宗时期官修的《唐六典·殿中省》之“尚衣局”陈述天子服饰制度,在罗列所有正式服饰之后,仅在最后加一小注:“自隋文帝制柘黄袍及巾、带以听朝,至今遂以为常。”不过正是因为这个“遂以为常”,起初随意穿着的赭黄袍被皇帝用久了之后,渐渐就成为皇帝的专属颜色,“遂禁士庶不得以赤黄为衣服杂饰”(《新唐书》)。所以当时帝王专用的禁色是“赭黄”“柘黄”“赤黄”,而不是“黄”。

杜甫在《戏作花卿歌》中讲段子璋在绵州自立梁王后被诛,云“绵州副使著柘黄,我卿扫除即日平”,便用着柘黄袍指代其谋反之事。宋太祖赵匡胤陈桥兵变,著名的“黄袍加身”,也是柘黄袍,“陈桥一夜柘袍黄,天下都无鼾睡床”。《水浒传》里僭越称帝的方腊,败走逃亡路上则“脱了赭黄袍,丢去金花幞头”。在两宋同时期的辽、金、高丽各政权都曾模仿唐宋制将赭黄袍作为帝王服,“太宗即位,始服赭黄。”(《金史·视朝之服》)“国初制用柘黄袍”(《高丽史》)。《大元典章》中也有“庶人不得服赭黄”之令。

所以宋代帝王的代表袍色一定包括了赭黄。

- 下一篇: 从影楼装慢慢喜欢上汉服有错吗?

- 上一篇: “淡雅脱俗,秀外慧中”汉服和男神女神的你更配~