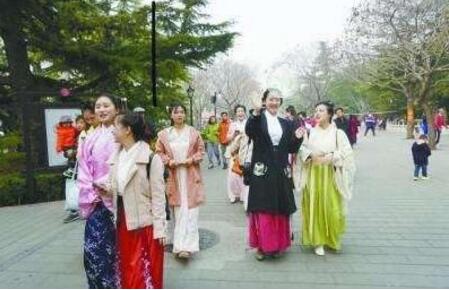

今年春天,很多市民感受到了 潮的升温,“仙气儿”打扮的汉服出游者,俨然成为故宫、北海、玉渊潭等重点景区的“流动风景”。随着人们对传统文化日趋重视,以及对年轻人着装风格多样化的包容,身穿汉服上街不再显得突兀,这也带火了包括线上店铺和线下体验店在内的“汉服经济”。

美女、汉服和鲜花,相互辉映,自然令人赏心悦目。汉服出游者,成为城市“流动风景”,网友纷纷点赞,也在意料之中。然而,汉服成“流动风景”,远非吸引眼球这么简单,其积极意义,已经超过了汉服本身。因为,每到春暖花开季节,各地均会开展汉服文化推广活动,表明了当代年轻人,对中国传统文化的守望和传承;特别是,宣传和推广汉服文化,正在对周围的人和环境产生潜移默化的影响。

事实上,弘扬和传承以汉服为代表的民族文化,并非是一种个别现象。近年来,从专家、学者、大学生,到普通市民,均在不遗余力地推进汉服文化的复兴。早在2006年,便有网友向教育部倡议,启用中国式学位服,涵盖汉服特征,助推“汉服复兴”;同年,北京奥运汉服着装的设计方案出炉,又为“汉服复兴”增添了一把火。尽管这些建议和方案均未被采纳,但却推动汉服热渐渐由网上走入现实,影响也不断扩大。特别是,武汉市汉服成人仪式,每年均在东湖磨山楚城举行,数百名18至20岁的学生身着汉服,在编钟鼓乐声中庄严地完成仪式,场面十分壮观。

可见,汉服从一个鲜为人知的模糊概念,变成了有严谨定义、有典籍研究、有理论支撑、有实践队伍、有媒体关注、有较为广泛的人参与的一种文化现象,并且迅速融入到社会文化生活之中,与现代生活日渐和谐共存,并开始给人们的社会生活方式,提供了新的选择。然而,必须正视的是,当今社会,人民生活水平迅速改善,但人们的精神生活质量,却远远没有跟上经济发展的步伐。短视、浮躁、缺乏诚信、媚俗等行为大行其道,这与精神文化的贫乏不无关系;而更深层次的原因,是由于传统中华文化伦理、价值观、审美观,虽然根系发达,但落叶凋零。传统文化的长期缺位,使中国正面临着文化断层的危险。

可见,汉服不仅是“风景”,更是一种文化传承。重建民族自尊、弘扬华夏文化、重塑中华文明,成为人们参与汉服复兴运动的初衷,表现出了对民族、对国家、对祖先流传下来的传统文化的真诚敬意和复兴的坚定决心。然而,让我们先把民族自尊、文化复兴这类大口号放在一边,再看汉服成为城市“流动风景”,人们推广汉服文化,就变得单纯起来--没有强制也没有压力,纯粹是一种文化自觉,一种文化传承。而这种自觉和传承,会让我们不由自主地寻迹而上,把目光投射在历史遗留下来的衣冠文化上。汉服文化,是我们了解历史的一个途径,但不是唯一途径;或许,这就是传承汉服文化的真正意义所在。

- 下一篇: 汉服裙”再次火了,飘逸清新淡雅满满仙气

- 上一篇: 穿着汉服去赏花,人生不过诗酒茶