摘要:在马王堆曲裾文物出图之前,所有人都已经不知道曲裾是什么样的了。所有的信息都来自于《礼记》中语焉不详的一句话:“续衽钩边”。

在马王堆曲裾文物出图之前,所有人都已经不知道曲裾是什么样的了。所有的信息都来自于《礼记》中语焉不详的一句话:“续衽钩边”。

那么何为续衽钩边?抠这四个字眼看上去不是那么直接有效,因为已经众说纷纭了一千多年,也没有人能真正想象出怎么把衽“续”一下,还要勾起来?

直到马王堆的发现 , 我们终于知道了什么是曲裾:

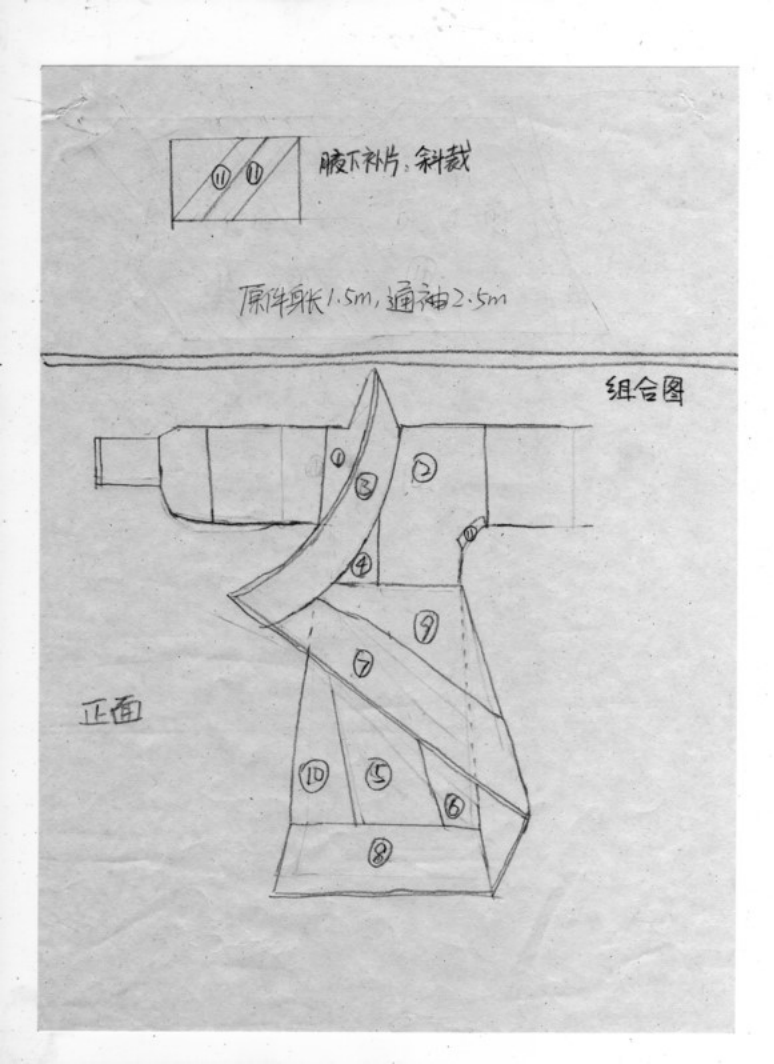

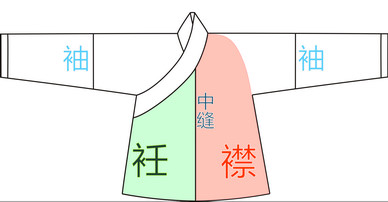

我们这才发现,所谓续衽就是在衽(前中缝外侧的衣襟叫衽 )的外侧接续一个三角形布料,然后钩边就是把这个三角折到背后。

出乎意外的是,曲裾不是在膝前交叉,而是在背后。在膝前交叉的那种款式是今天人们的一种创造发明,或者说是受了 续衽开始60度角上升,形成一个位于下摆的三角部位。而马王堆曲裾也有这一特征:

但是,奇怪的是,马王堆曲裾的复原品穿着时续衽上升形成的三角形位于左侧下摆,但这个舞俑的下摆三角形却跑到了右前方。我想了很久这个问题,直到有一次看美术史上古埃及绘画“半身扭曲”特点人像的照片。

先不谈遥远的古埃及,先说在我们现代生活中就有的一个现象:我们知道舞蹈动作中有一种很普遍的上半身侧身动作,下半身不动,上半身向左转身90度:

几乎所有的舞蹈中都有类似的上半身侧身动作。再用来对比舞俑的话就会发现,他不是正是这个动作吗?通过同样的向左扭腰90度,面朝左侧,而腿脚位置不动的动作,把本来位于左下摆的续衽上升处的三角“转”到了面前,而续衽钩边的位置从背后“转到了左侧。然后在制作舞俑的时候经过了艺术加工变形,抽象化、平面化,把上身的领子直线化和对称化,就成了现在这种样子。因为没有画出脚来,而且几何抽象化程度很重,使我们难以一眼就看出他下半身的朝向。

无独有偶,古代埃及的壁画和雕塑中也有很多奇怪的这种半身扭转的特点。在上古时代的绘画和雕塑中经常出现,因为上古时代透视理论还没有得到发展,古埃及的绘画大都采用了固定化的模式,即正面的眼睛长在侧面的头部,正面的上身安装在侧下身上,四肢保持侧面。古埃及的绘画似乎不追求体积感,画面也全无空间透视。程式化的观念也反映着创作者依据的不是视觉经验,而是既定的观念和规范。

对于更详细的信息有兴趣的同学可以查阅《古埃及美术》,我就举两个例子:

看上去和湖北舞俑的特点是不是很相似呢?如果我们根据这些壁画和雕塑推断出古埃及都是,两只脚横着爬的“螃蟹人”,那岂不贻笑大方。

- 下一篇: 华夏先祖留下来的二十大国粹:你都知道吗

- 上一篇: 汉服入门速成手册