摘要:在讲清末民初的事儿之前,先来说说清初的事。当时剃发易服已经进行数年,人都被杀得差不多了,抗清势力越来越式微,坚决抗清的黄宗羲似乎也“妥协”了,剃发易服,入了世,虽然不愿意当清朝的官,但也没选择就义,而是讲学于乡间。

在讲清末民初的事儿之前,先来说说清初的事。当时剃发易服已经进行数年,人都被杀得差不多了,抗清势力越来越式微,坚决抗清的黄宗羲似乎也“妥协”了,剃发易服,入了世,虽然不愿意当清朝的官,但也没选择就义,而是讲学于乡间。

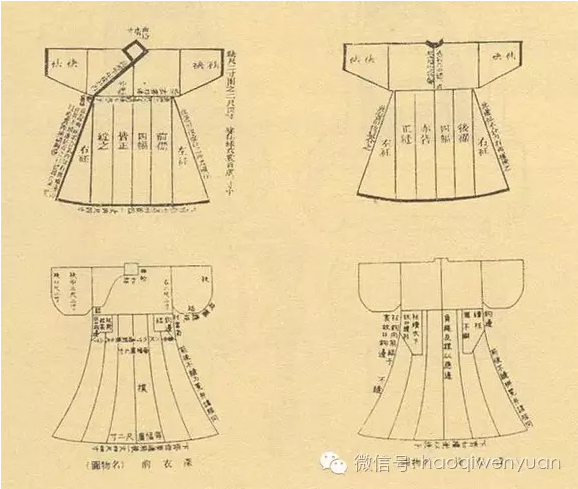

在这期间,黄宗羲写了很多著作,其中有一篇名为《深衣考》网上曾有人写《从黄宗羲作<深衣考>想到的》一篇文章,思考黄宗羲当时为什么选择“活下去”——因为他选择了活下去,所以很多明朝的思想、著作,才经由他的手保留了下来。而《深衣考》一篇也得以保留,后又有江永书《深衣考误》虽不知在清朝两百年里,有没有人敢于偷偷制作深衣,但至少在清末,人们总算还能在一片狼藉中发现被保存下来的“火种”。

说这两段主要是为了做一个连接,一个在历史上不明显,但是确实存在的“清朝时期汉服传承历史”。《深衣考》是一,二是“十从十不从”。

“十从十不从”没有官方文件记载,但是很显然一直到如今,家中的老人都会做被称作“和尚衫”、“毛衫”的婴儿汉服,一些偏远地区的老婆婆年轻时也曾穿过“道士领”袄子什么的。以及真的道士和和尚的衣服,戏剧中的衣服,表明确实有“十从十不从”这样的抗争——是妥协,但也是抗争。

汉服复兴,对于历史来说,并不是什么新鲜话题,自从剃发易服,“汉服复兴”就一直存在,只是规模的大小罢了。在这个时代,我们是先行者,但是在历史上,我们不是先行者,我们并不孤单。

到了清末,革命党人开始登上中国的历史舞台。在革命党人中,章太炎扮演了一个重要的角色。《大儒章太炎》一书中有如下记载:

之后,辛亥革命开始。浙江丽水光复时,有两人“头带方巾,身穿明代古装,腰佩龙泉宝剑,站在街头欢迎。”(《辛亥革命在丽水》《辛亥革命回忆录》第4集)

虽然不知道这两位前辈是谁,历史没有记载下他们的名字,或者照片……但是可以推想的是,在当时,他们绝对不是孤单的。

- 下一篇: 济南府学文庙内穿汉服拍照被驱赶 对圣人不尊重?

- 上一篇: 当代汉服的复兴需要与朝代发烧友划清界限